祈求庇佑应,如是知、如是见、如是信解

作为大乘佛教的信徒,我们对于闻思中的一些内容,要有深刻的体悟和理解,不能以简单的望文生义而去片面化。就像对于“佛”与“佛法”的字面意义,不仅是“凡夫俗子心中深藏着如来藏”这么简单的概念化。

佛,是去除二障(烦恼障,即苦因;所知障,即对全知的障碍与疑惑),成就二智(现象之究竟与相对本性)的人。

如来藏是指佛性,也就是成佛的潜能存在于每一个众生的心意中,所以,我们说“众生皆有佛性”,剖析开来,更为精确的形容,就像在法界中远离了一切障碍的本质。譬如天空中虽然乌云密布,但乌云之上,灿烂的阳光远离了乌云,远离了尘、霾,佛的本质身就如同这永恒灿烂的太阳。所知障、烦恼障等一切障碍(遮掩佛本质的因素)全部清净,如来藏方可显现。

虽然远离了一切障碍,本质清净了,但是佛遍知一切的能力并没有消失,这就是佛的“法身”(究竟或真理之身;空性的面向)。

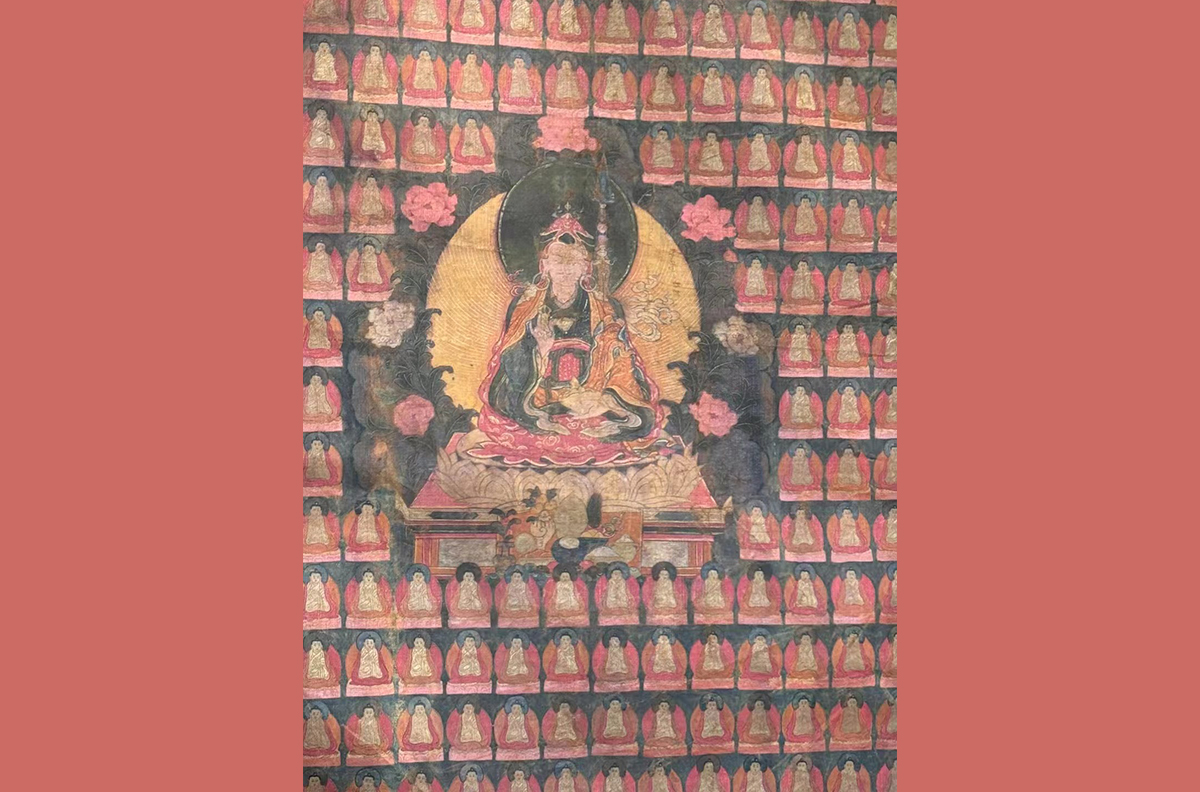

具备所有十地菩萨能够看得到的圆满的福报,就如同伟大的释迦牟尼佛一样,也正如凡夫俗子所了解到的佛的三十二大丈夫相、八十种随好等等,佛身上所有的庄严自现,我们就叫佛的“报身”。

当佛有了形象,就称为“色身”。因为佛有时以人们能看到的各种形象出现,但他遍知一切及无上慈悲的能力没有消失,只是因为要调伏不同众生而显现不同的形象。

比如释迦牟尼佛、莲花生大士、达摩祖师、唐三藏等等,人们称他们为佛的“化身”(慈悲与方便的面向,透过化身,未觉醒的众生能感受到佛,佛也能与众生通过方便给予协助)。因不同众生的需求,佛以不同的方式显现出来,也许有的时候是人的形象,也许是鸟的形象,也许是一座桥梁。众生需求什么,就以什么形象应化来帮助众生,这就叫佛的“化身”。

本质身、法身、报身、化身皆具备,我们就称之为“佛陀”。因为能调伏众生一切烦恼、怨魔等障碍,以圆满的悲智教化引导一切可度者,调御其心性,化解其不良的情绪与烦恼,使之能够步入究竟解脱之正道,故佛十号之中有“调御丈夫”之称。

五智中,法界本质当中完全清净,所以是“法界体性智”,没有任何障碍物了,像晴空万里一样。虽然于法界一切清净,但智慧光明面遍知的能力完全都在,就像一面镜子,没有要照谁的念头,但无论照到哪儿,所有影像都会投射进去,这就叫“大圆镜智”。

虽然照到了所有众生,遍知一切的能力没有消失,但是不像凡夫俗子有亲人、仇人,喜欢的人、事、物,不喜欢的人、事、物等等,分别心对佛陀来讲完全没有,这就叫“平等性智”。佛陀不会因为你长得好看保佑你,长得不好看就不保佑你,但因为你深信不疑的虔诚心,你的心能跟佛相应,自然就深感受到庇护。

一个躲在室内的人,不能埋怨太阳没照到你。信佛的人之所以更能感到佛陀保佑的原因,是他们愿意打开心扉,让佛陀慈悲智慧的光芒照进心灵。这不代表不信佛的人不被保佑,只是因为他拒绝被保佑而已。

佛陀看众生,犹如看手中的水晶球一样,遍知一切,但众生的喜怒哀乐不会影响到佛陀。就像梦醒的人看到梦中人在美梦中开心大笑,或在噩梦中癫狂惊叫,或沉睡不醒、无动于衷,醒来的人只是在看不同的表演罢了。他会想办法告诉你:你在做梦,早点醒来吧!这就是佛陀的“妙观察智”。

伟大的佛陀宣讲八万四千法门,大乘、小乘、金刚乘……正是因为众生的妄念太多了!

这又如同人类对食物的欲望,如果一个人只需通过吃饭、吃菜、解决温饱就能满足,问题就简单多了,但是人类做不到啊!四川人喜欢辣的,广东人不喜欢辣的;上海人喜欢甜的,四川人不喜欢甜的……所以各种菜系就出现了:因为人类的欲念,才有了不同口味的美食。

仅仅对一个很简单的“食物从嘴巴塞进去,短暂地经过喉咙”这点儿小感觉,人类都如此执着,何况可以自由飞翔的念头呢?杂念太多,欲望太强。

佛陀看到众生颠倒梦想,就想办法一个个把他们叫醒,佛陀的工作重点是要让一切如母有情众生能醒过来,而且要让大家明白:我们所有的喜怒哀乐都只是沉浸在梦境中而已,切莫太较真。

就像伟大的莲花生大士在《中阴闻即解脱大法》第一章的第一页即讲道:“有缘的弟子们!不要再无明地沉睡了!快醒来吧!应该是精进努力修行的时候了!你们已经在轮回苦难中沉睡太久,不要让无明再压住你,继续陷入昏沉!”

佛陀也是如此。虽然众生有不同的习气,但佛陀皆会以圆满的悲智给予包容,不会因为你的脾气坏、任性、缺点多就不管你,他一定会用你能接受的方式,传授适合你的法门,这就是“成所作智”。

具备四身五智的伟大佛陀来觉悟一切如母有情众生,这样的佛,就是我们所皈依的对境!所以,对于佛陀与佛法,我们不应只是简单停留于祈求庇佑层面,而应有更多的“如是知,如是见,如是信解”的发心与动念。

愿诸众生得解脱,圆满无上大菩提。